nRF52とnRF54Lの仕様差異と設計ワンポイントアドバイス

2025.11.19

こんにちは。

加賀デバイスのNordic Teamです。

nRF54Lシリーズがリリースされ、様々な媒体でnRF54Lシリーズの特徴が公開されています。

特に高性能化、低消費電力化が最大の特徴として上げれていますが、nRF54LシリーズはnRF52シリーズと比較して、いくつか異なる点があります。

nRF52シリーズで設計・開発の経験がある方からすると、戸惑うところもあるかと思います。

そこで今回は、nRF52シリーズとnRF54Lシリーズでの設計上、特に大きく異なる3点を下記にて紹介致します。

1.NVM(不揮発性メモリ)

2.内部電源(レギュレータ)

3.GPIO ピンアサイン

◢◤1.NVM(不揮発性メモリ)

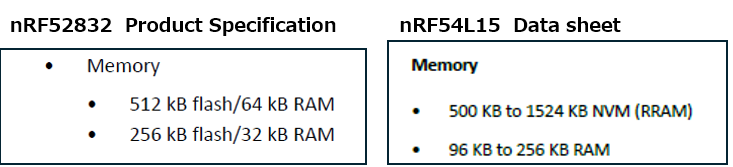

nRF54Lシリーズのデータシートを見ると、nRF52シリーズでは”Flash”と記載されていた箇所が“NVM(RRAM)”に変わっている事がわかります。

NVMとはNon-volatile memory 、つまり不揮発性メモリを指します。

nRF52シリーズではNVMにFlashメモリを採用していましたが、nRF54LシリーズではRRAM(抵抗変化型)メモリを採用しています。

一般的にRRAMとFlashを比較すると下記の違いがあります。

| Flash メモリ | RRAM メモリ | |

| 書き込み方式 | 書き込み前に消去が必要 (Erase-before-write) | 消去不要で直接上書き可能 (Over write) |

| 書き込み速度 | 遅い (消去・書き込み時間が長い) | 速い (消去不要で即時書き込み) |

| 消費電力 | 書き込み時に比較的高い | 書き込み時に低い |

| 耐久性 | 書き換え・消去回数制限有 (ウェアレベリング必須) | 高耐久(書き換え回数が多い) |

RRAMメモリの場合、ファームウェアの書き込み/消去時は特に意識する必要はないですが、ユーザーアプリケーションからストレージとして使用する場合は注意が必要です。

Flashメモリをストレージとして使用する場合、NVS(Non-Volatile Storage)というサブシステムを使用していましたが、RRAMメモリではZMS(Zephyr Memory Storage)を使用する必要があります。

ZMSでは書き込みと消去のサイクル数を削減し、不揮発性メモリの寿命を延ばす柔軟なデータ管理システムを採用しています。

TechDocsに使用方法など詳細が記載されているので、nRF54LシリーズでNVMをストレージとして使用する際はご一読ください。

◢◤2.内部電源(レギュレータ)

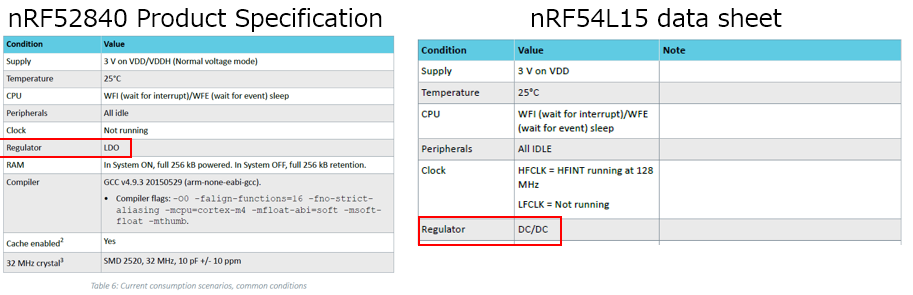

nRF52シリーズでは内部電源にLDOを使用するのか、DC/DCを使用するのかをユーザーが選択することができました。

一方、nRF54Lシリーズでは起動時のみLDOが使用され、その後はDC/DCでの動作のみがサポートされています(LDOは初期化時専用)

nRF54LシリーズではLDOを使い続けることは想定されておらず、DC/DCでの運用が必須です。外部インダクタが未接続の場合はLDOのままですが、これは異常状態として検出されます。

この設計方針は、最新プロセス技術とシステム全体の省電力化を最大限に活かすためのもので、nRF54LシリーズはnRF52シリーズと比較して、アクティブ時・無線通信時ともに消費電流が大幅に低減しています。

データシートの”Current consumption”(消費電流)の項の条件も、nRF52シリーズでは基本LDOでの値が記載されており、DC/DCの場合は項目ごとに条件に追記されていましたが、nRF54LシリーズではDC/DCの値のみ記載されている点ご注意ください。

◢◤3.GPIO ピンアサイン

nRF52シリーズではほとんどのピンが汎用的に使用でき、どの周辺機能にも割り当て可能でした(一部アナログ/NFC/クリスタル用ピンを除く)

nRF54Lシリーズではパワードメイン(※後述)毎に周辺機能とGPIOが分かれているので、ピンアサインやGPIOの機能を使用する際に考慮する必要があります。

この違いは内部電源構造の違いによるものです。

nRF52シリーズではすべてのGPIOが同じ内部電源管理下にありましたが、nRF54Lシリーズではパワードメインを分けて、それぞれ独立して電源管理を行っています。

SoCに複数のパワードメインを実装する主な理由の一つは、低消費電力動作を実現することです。

各ドメインに個別に電源を供給できるようにすることで、チップの大部分を必要のないときにオフにすることができ、消費電力の低減に貢献します。

◆パワードメイン

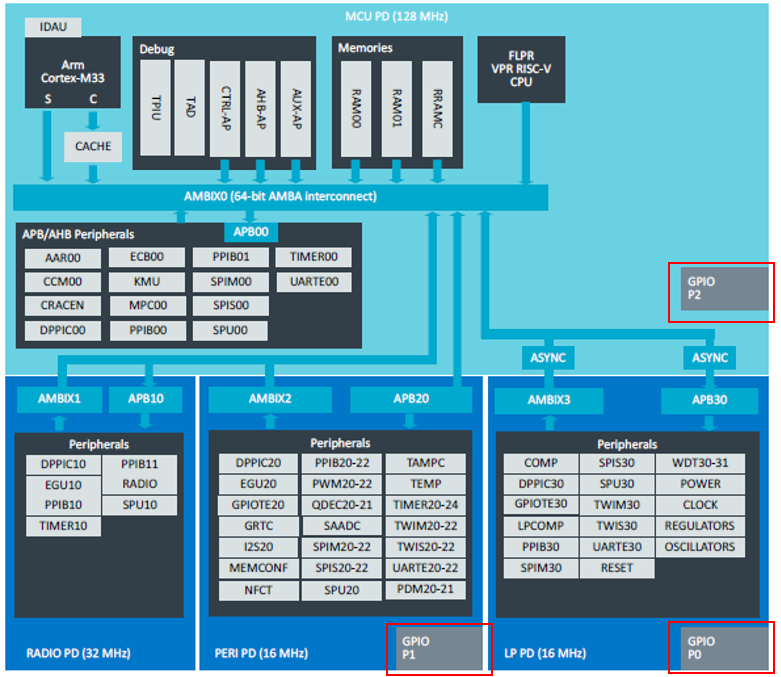

nRF54L シリーズのアーキテクチャは 4 つのパワードメインに分かれています。

●1. MCUドメイン(MCU PD)

主な用途:高性能な処理(最大128MHz)を必要とする機能

含まれる機能:Arm Cortex-M33、RISC-Vコプロセッサ、高速通信(HS-SPIなど)

周辺機能No:0から始まる(例:UARTE00など)

専用GPIO:P2

●2. RADIOドメイン(RADIO PD)

主な用途:無線通信(Bluetooth LEなど)

含まれる機能:Radio、TIMERなどプロトコルスタックを使用するための周辺機能

周辺機能No:1から始まる(TIMER10など)

専用GPIO:なし

●3. Peripheralドメイン(PERI PD)

主な用途:一般的な周辺機器との接続

含まれる機能:ほとんどの周辺機器(ADC、PWM、UART、SPI、TWIなど)

周辺機能No:2から始まる(PWM20など)

専用GPIO:P1

●4. Low Powerドメイン(LP PD)

主な用途:超低消費電力モードでの動作

含まれる機能:GRTCなどの低電力周辺機能

周辺機能No:3から始まる(SPIM30など)

専用GPIO:P0

このように、nRF54Lシリーズでは、3つのパワードメイン(MCU、PERI、LP)にそれぞれ専用のGPIOポート(P2, P1, P0)が割り当てられており、それぞれ異なる特性を持っています。

(RADIOドメインにはGPIOポートはありません)

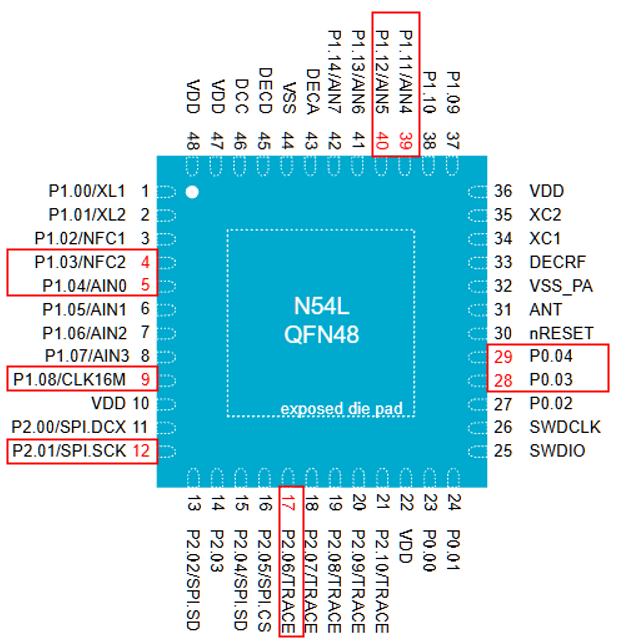

nRF54L15のQFN-48 パッケージを例にポート機能比較表にまとめました。

| 端子名 | P2 (MCU) | P1 (PERI) | P0 (LP) |

| ピン数 | 11 | 15 | 5 |

| 最大速度 | 64 MHz | 8 MHz | 8 MHz |

| 割り込み対応 | × | ○ | ○ |

| ピンセンス(DETECT) | × | ○ | ○ |

| GPIOTE対応 | × | ○ (GPIOTE20) | ○ (GPIOTE30) |

| ドライブ能力 | 標準・高・超高 | 標準・高 | 標準・高 |

| アナログ入力 | × | ○ ( AIN0~7) | × |

| スリープ復帰 | × | ○ | ○ |

◆nRF54Lシリーズのピンアサイン基本ルール

●1. 周辺機器は同じパワードメインに属するGPIOを使う

各周辺機器は、基本的に同じパワードメインに属するGPIOポートを使用する必要があります。

例えばPERIパワードメインに属するPWM20の出力は、同じパワードメインのP1.xxに割り当てます。

一部例外として、PERIパワードメインに属するUARTE20/21、SPIM20/21、SPIS20/21などはパワードメインを跨いでP2の専用ピンでも使用することは可能です。

ただし、サブパワーモードをConstant Latency にする必要があるため、電力効率は悪くなります。

ですので、基本的には低消費電力化のために、同じパワードメインに属するGPIOポートを使用することをお勧めします。

●2. クロック信号には専用ピンを使う

クロック信号が必要な周辺機能(SPIやTWIなど)のクロック信号には、クロックピンを使用する必要があります。これらのピンはクロック制御用にタイミングが最適化されています。

クロックピンは各パッケージのpin assignmentsに赤字で記されています。

●3.専用ピンが必要な周辺機能がある

一部の周辺機器は特定のピンに固定されており、他のピンに割り当てることができません。

例: a.FLPR:P2の専用ピン

b.SPIM00/UARTE00:P2の専用ピン

c.GRTC:P0のクロックおよびPWM出力(使用する場合)用の専用ピン

d.TAMPC:P1の専用ピン

e.NFC:P1の専用ピン

各種専用ピンについては、パッケージごとにデータシートのpin assignmentsをご参照ください。

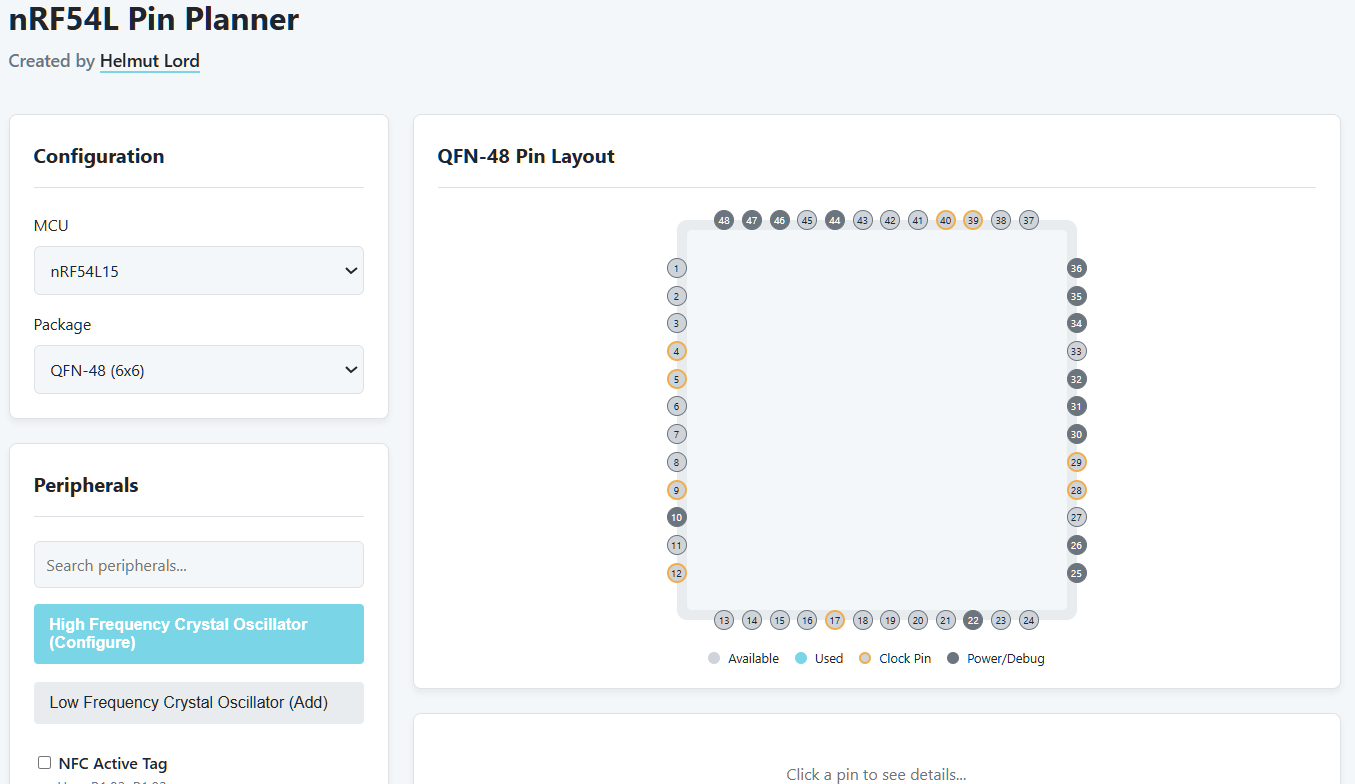

◆nRF54L ピンプランナー webツール

NordicのFAEが作成した「nRF54L Pin Planner 」という nRF54Lシリーズ向けのオープンソース・Webベースのピン割り当て支援ツールが公開されています。

直感的なインターフェースで、各種周辺機能とGPIOピンの関係を視覚的に配置・確認できます。

※こちらはNordicの非公式ツールとなります。最終的な設計検証にはNordic公式のデータシートやドキュメントを確認することを推奨します。

※このツールに関するフィードバック、質問、または提案がある場合は、こちらのGitHubからissueを作成し投稿してください。

nRF54Lシリーズは、より低消費電力かつ高性能を実現するために設計されているので、nRF52シリーズと比較すると設計する上で何点か考慮が必要です。

特にピンアサインはnRF54Lシリーズの潜在能力を最大限に発揮しつつ、超低消費電力を維持するために非常に重要です。

パワードメインの構造、各GPIOポートの性能、周辺機器の割り付けルールを理解することで、システムの効率性を確保できます。

本コラムの内容は、先日こちらのコラムでご紹介したDevacademyのnRF54L Series Express Courseで、より詳しく解説されているので併せてご覧いただければと思います。

nRF54L15についてもっと情報が欲しい方は弊社のお問い合わせ にご連絡ください。

今後もNordicの紹介及びコラムにて色々な情報を公開致しますので是非ご確認ください。

また、Facebookでも随時情報を公開しておりますので合わせてご確認ください。

Nordic コラム一覧

Memfaultの紹介

関連記事